10.12.2024

БОГ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ

Нет на земле народа, в котором бы не было понятия Бога. Но это понятие наполнено страхом перед неведомым, непостижимым. И только у христиан страх сменяется благоговением перед Тем, Кто коснулся сердца твоего не как понятие, а как Бытие. Фразу «Бога никтоже нигдеже виде» принимают все монотеистические религии, а продолжение её «Сын Единородный, Он яви» — имеют только христиане. В этом наша существенная разница. Мы можем благоговеть, потому что входим с Ним в отношения. Слово становится Плотью.

Нет на земле народа, в котором бы не было понятия Бога. Но это понятие наполнено страхом перед неведомым, непостижимым. И только у христиан страх сменяется благоговением перед Тем, Кто коснулся сердца твоего не как понятие, а как Бытие. Фразу «Бога никтоже нигдеже виде» принимают все монотеистические религии, а продолжение её «Сын Единородный, Он яви» — имеют только христиане. В этом наша существенная разница. Мы можем благоговеть, потому что входим с Ним в отношения. Слово становится Плотью.

Смысл этих Евангельских слов очень деликатен. Самый важный момент — становится Плотью, но и не перестаёт быть Богом в полной мере. И поэтому те люди, которые были вокруг Христа и видели только плоть, не видели ничего. И напротив, Апостол Павел говорит, что видел нечто, что не может объяснить, но это нечто очень определённо, объективно для него.

Человек создан по образу и подобию Божию, но он, как ограниченный объект, облечён в форму, в отличие от совершенного, безграничного Бога. И Бог, чтобы стать понятным творению, «осязаемым», по Божественной своей любви входит в ограниченность формы, вочеловечивается. Но не для того, чтобы остаться Таковым, а для того, чтобы, взяв человека за руку, потянуть его за пределы рационального в пространство Божественного мрака, который живёт совершенно иными ощущениями по сравнению с привычными психофизическими понятиями этого материального мира.

Объективность этого пространства не вызывает сомнений для тех уникальных людей, которые подвигом духовной жизни по благодати Божией прорывали границу между двумя пространствами.

Бог входит в Таинство пресуществления не для того, чтобы стать хлебом и вином, а для того, чтобы хлеб и вино соделать Своим Телом и Кровью. Спаситель мистически живет в Своём Имени не потому, что Он есть Имя, а потому что имя Божие есть Бог. Для не практикующих Иисусову молитву эти фразы могут звучать, как тавтология. Так оно и будет, если мы будем пытаться понять, когда это нужно жить.

Фраза, сказанная отцом Иоанном Кронштадтским «Имя Божие есть Бог» – очень глубокая. Это его реальный духовный опыт. Опыт, в который многие афонские инокиимяславцы, к сожалению, попытались войти интеллектуально. Они рассуждали о том, что превышало их меру («Духовные знания без духовного опыта – демоническое богословие» – Максим Исповедник), вследствие чего повредились, о чём говорит их духовный результат – дух. Агрессивный, немирный, спорливый. Прелесть развивалась через категоричное мнение, что, в свою очередь, спровоцировало категоричность и в другую сторону. Всё, что связано с именем Божьим, стало встречаться также с непримиримой агрессией. Но святой праведный Иоанн не мог сказать безответственную фразу. В чём же была суть?

Когда подвижник, занимаясь умной молитвой, много, в идеале – непрестанно, навыкает держать её умно, безвидно в сердце, в какой-то момент она выходит из области слова в саму Личность Христа, то есть делатель молитвы начинает в каждом призывании жить не слово (имя), а Самого Христа, Которому принадлежит имя. То есть произнося слово, мы молимся не имени, а Тому, Кому оно принадлежит. Богословская комиссия, созданная специально для рассмотрения имяславских споров, резюмировала одной короткой фразой своё отношение к данному вопросу: «Имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя». Эта формула родилась Духом Святым, и она очень точная.

Кроме того, о имени Божием хотелось ещё сказать в таком аспекте. Бог, как Существо Совершенное, не может быть ограничен никакой формой. Он – Чистейший Дух. Но человек создан Богом в формате этого мира, и он нуждается не в идее о Боге. Он всегда ищет Его Самого. И Любящий Бог по Своей великой любви выходит ему навстречу…

Протоиерей Сергий Баранов (Из книги «Очерки об Иисусовой молитве»)

Фото Ирины Ермакович

25.11.2024

КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ СВОЕЙ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

Мне очень нравится мысль о том, что каждый день, каждый час, каждое мгновение мы пишем историю своей земной жизни. Историю, которая никогда никуда не исчезнет, не сотрется, не обесценится для нас.

Мне очень нравится мысль о том, что каждый день, каждый час, каждое мгновение мы пишем историю своей земной жизни. Историю, которая никогда никуда не исчезнет, не сотрется, не обесценится для нас.

Если помнить об этом, то всегда, принимая то или иное решение, делая выбор, от чего-то отказываясь и на что-то соглашаясь, за что-то принимаясь и чем-то, напротив, пренебрегая, мы будем вместе с тем понимать, какую именно главу, страницу или абзац вписываем в этот объемистый и крайне важный для нас том.

Если помнить об этом, то неизбежно мы будем представлять, каким это «издание» может получиться в результате, мы будем думать о том, каким бы мы хотели его видеть, что необходимо для того, чтобы впоследствии мы сами смогли читать его с удовлетворением, не ощущая, что нам стыдно, противно, больно и ничего уже нельзя исправить.

Если помнить об этом, то мы не станем передавать кому бы то ни было право писать нашу историю за нас, осознавая, что оно исключительно, что его ценность безмерна. И что этот шанс (писать самостоятельно) поистине уникален и не воспользоваться им – наихудший вид неразумия.

Мысль о собственном авторстве – очень вдохновляющая, мотивирующая, она неразрывно связана с правильным пониманием дарованной нам Богом свободы и вместе с тем ответственности. Эта мысль придает сил, наполняет энергией даже тогда, когда, кажется, ресурсы на исходе: ведь так хочется чуть позже перечитывать новые страницы, восхищаясь их содержанием, а не морщась от неудовольствия.

И, конечно, предельную важность этой мысли придает осознание: данный монументальный труд, многостраничный фолиант является в то же самое время прологом – к тому, что будет в вечности. Прологом, определяющим, какой вечность будет лично для нас…

Игумен Нектарий (Морозов)

14.11.2024

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С БОГОМ

Беседа-встреча наместника Троице-Сергиевой Лавры, епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла (Зинковского).

08.11.2024

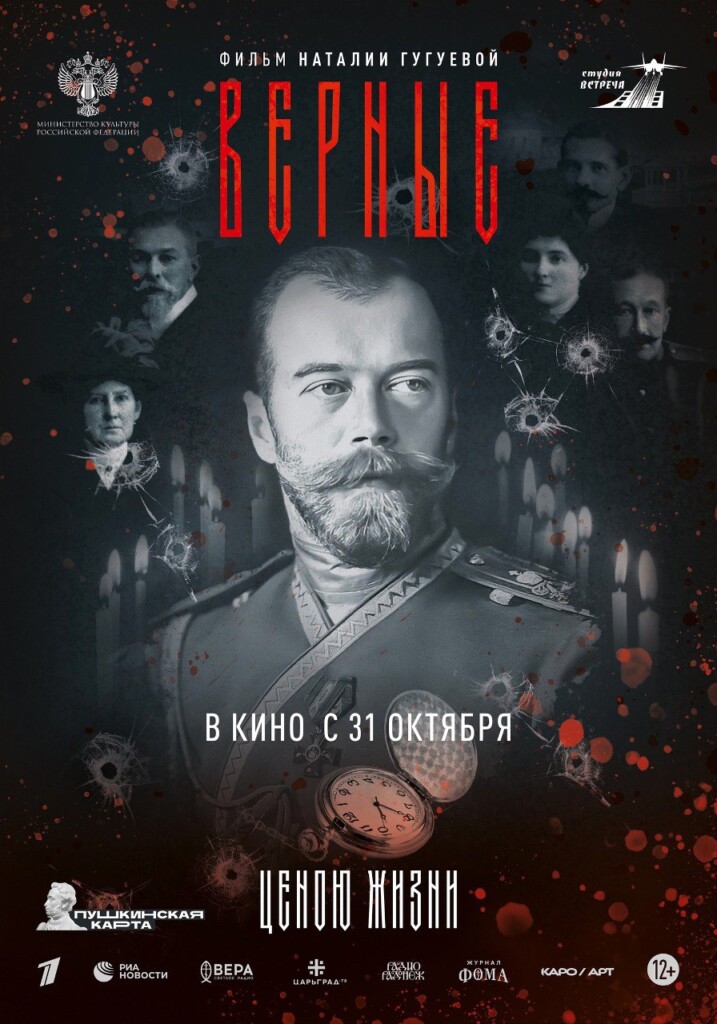

АНОНС ФИЛЬМА НАТАЛЬИ ГУГУЕВОЙ «ВЕРНЫЕ»

Смотреть трейлер

28.10.2024

«ВОСКЛОНИТЕСЯ, ЛЮДИ!»

Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут (Лк. 21, 28–33).

Сегодня вы слышали слова Господа нашего Иисуса Христа, весь Евангельский отрывок начинается со слов Его: «Восклонитеся, людие!» «Восклонитесь» — очень интересное церковнославянском слово; приставка «вос-» нам понятна: восстаньте, например. Восклонитесь, — люди представляются склонившимися до земли, они несут рабское ярмо, они перетружены работой, они устали от жизни. И вот, приходит к ним некто и говорит: «Восклонитесь! Перестаньте кланяться, поднимите от борозды своей голову и посмотрите вверх; будьте свободными, ибо Я пришёл освободить вас.» Именно поэтому, — и в силу других Евангельских слов, проповедь Иисуса Христа называется Благой Вестью. Он, как Спаситель, пришёл нас освободить. Освободить от рабства, от плена, от того, что нас так сильно утомило. Чувствуем ли мы себя свободными? Чувствуем ли мы себя освобождёнными от измучившей нас работы? Конечно, нет. Мы чувствуем себя уставшими, и, в глубине души, каждый из нас ропщет: «Опять — молиться! Опять — поститься! Надо в храм идти; не хочется, — но надо… Надо это делать… — вообще-то, мне хочется другого… а тут надо это…» Мы воспринимаем Евангелие, как некую новую форму рабства; мы не слышим Благой Вести в словах Христа, — наоборот, — мы преклоняемся, — и всё труднее и труднее наше ярмо, и ко грузу наших грехов и наших страстей прибавился ещё и груз разных послушаний, терпений, страданий, молитв, постов. Было и так тяжело, — стало ещё тяжелее. И так-то с грехами трудно сражаться, а стали христианами — сражаться ещё труднее. И мы воспринимаем это, как некую данность: что так и должно быть; в этом и состоит христианство: чтобы трудиться, трудиться, трудиться, отказывая себе во всех радостях, во всех приятностях, — во всём, что есть хорошего в этом мире. Мы несём это бремя, это ярмо, хотя Христос ясно говорит: «Бремя Моё легко», — а пророк Исайя — «Горе вам, что вы говорите, будто Бог возлагает на вас тяжёлое ярмо.» Нет! Нет у нас никакого тяжёлого ярма; и трудно нам только потому, что мы пытаемся всё сделать сами.

Мы пытаемся исполнить Евангельское правило, Евангельский закон самостоятельно, и поэтому, естественно, он нам невыносимо тяжёл, — и поэтому трудно быть не только христианами, но и, став христианами, оставаться просто нормальными людьми, — именно потому, что мы всё пытаемся сделать сами: сами молимся, сами терпим, сами пытаемся любить; — понимая, что мы ничего не можем, из последних сил стараемся. Евангелие состоит в том, что Христос, Бог наш, вселяется в наше сердце, и это Он в нас молится, Он постится и воздерживается, и, несомненно, Он в нас любит, Он в нас терпит, Он в нас пребывает милостью и прощением, — и кротостью, так недостижимой для обыкновенного человека. Надо, чтобы верою Бог вселился в сердце наше, — тогда бремя станет воистину лёгким. Но мы не верим, мы всё хотим сделать своими силами, мы не отдаём себя Богу, чтобы Он жил в нас, — поэтому невыносимо бремя, которое мы несём. Как же жить верой? Как же вселится? А для этого надо просто принять, для начала, простую мысль: «Я ничего не могу, ничего никогда не мог, и ничего не смогу никогда; я — всего лишь человек, неспособный ни к чему; мёртвый, по своему существу; онтологически, сущностно мёртвый. От покойника же никто не требует, чтобы он говорил или бегал, или сидел, или ел, — все понимают, что он мёртв. Так и Бог от нас ничего не требует. Он даёт нам жизнь, которая позволяет нам и любить, и терпеть, и молиться, — но нам надо признать простой факт: я — мёртвый, я ничего не могу без Него сделать, никогда не смогу — ни завтра, — ни через тысячу лет. Даже если я всю свою жизнь сломаю ради этого, — я никогда ничего не смогу без Него сделать. И поэтому у нас все молитвы так начинаются: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины…Прииди и вселися в ны…» Если бы мы только произносили с верой эти слова и сознавали силу этих слов: «Душе Святый, Боже истинный! Войди в меня, молись во мне, люби во мне, терпи во мне!» — если бы мы только призвали Его, — тогда, по справедливости, всё, что мы делаем доброго и хорошего, — помолившись ли, — или попостившись, — или ещё что сделав, — мы бы, по справедливости, приписывали это Ему.

Это не я стал хорошим; я — каким был, — таким и остался, и останусь до скончания веков; это Он ко мне пришёл, дал мне Свою силу и жизнь, чтобы я молился, чтобы я постился, — чтобы я, в первую очередь, любил. И то, что в нас не хватает любви ко ближним, — это, как раз, — свидетельство того, что мы — мёртвые. И у всех не хватает; мы не любим своих жён, мужей, родителей, детей, — и никогда не сможем полюбить: это — вещь запредельная для человека. Но мы можем призвать Бога и сказать: «Дай мне любовь к моему мужу! Дай мне любовь к моей жене! Войди в меня и дай мне любовь к моим детям!» «Научи меня любить, Сам люби во мне!» — так провозгласил эти слова святой праведный Иоанн Кронштадтский, — и он стал сосудом любви не потому, что таким родился, — а потому, что в нём жил Бог. С этого начинается всякое христианство, всякое служение Богу, всякое исполнение Благовестия. Отречёмся от всякой самости, признаем, что мы — нищие духом, и призовём Его и скажем: «Помоги мне сделать это, помоги перетерпеть, помоги полюбить,» — и всё будет, и, несомненно, умножится, — если мы, увидев, что это есть, возблагодарим Бога, сознавая, что это Он, а не мы, живёт в нас. Аминь.

Иерей Константин Корепанов

Фото: Ирина Ермакович

02.10.2024

ЗАПОВЕДАНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ

Когда-то на заре моей церковной жизни один очень хороший священник дал мне замечательный совет, которым я хотел бы поделиться.

Когда-то на заре моей церковной жизни один очень хороший священник дал мне замечательный совет, которым я хотел бы поделиться.

Совет, связанный с изучением и пониманием Священного Писания. Очень простой и действенный.

Мы знаем, что есть десять заповедей, данных народу израильскому через Моисея. Есть заповеди блаженств. А какие заповеди есть ещё, что мы вообще имеем в виду, когда говорим о заповедях евангельских?

Чтобы это понять, можно (и нужно!) предпринять такой опыт: выписать из Евангелия всё то, к чему Господь призывает нас, что Он нам повелевает, на необходимость чего указывает, – иными словами, всё, что при внимательном и вдумчивом чтении будет восприниматься именно так – как заповедь.

И когда тетрадь (а понадобится тетрадь толстая, основательная) наполнится нашими выписками, когда мы перечитаем то, что занесли в нее, и раз, и два, и три, мы намного лучше будем понимать, чего ожидает от нас Христос, в чём заключается Его воля о нас.

Это очень хороший и очень полезный труд. И я тоже советую каждому, у кого хватит усердия и прилежания, его предпринять.

Игумен Нектарий (Морозов)

Фото: Ирина Ермакович

27.09.2024

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

В Древнем Риме для бунтующих рабов, мятежников и уголовных преступников была придумана самая ужасная казнь – распятие на кресте. Форма креста могла быть разной. К нему привязывали или прибивали гвоздями распинаемого человека, и несчастный висел на кресте, пока не умирал мучительной смертью.

Говоря о казни Иисуса Христа и двух разбойников рядом с Ним, напомним, что все они сами несли свои кресты до Голгофы – места распятия. Перед казнью их руки и ноги прибили к крестам гвоздями – коваными, с заусенцами. Чтобы сделать вдох, надо было опереться на пробитые руки и ноги, тогда каждую секунду металлические заусенцы и грани гвоздей задевали нервы рук и ног, создавая невыносимую боль для распятого на кресте человека.

Крест считался самой позорной и мучительной казнью. И именно этот вид насильственной смерти, в соответствии с волей Божией, Богочеловек Иисус Христос избирает для Себя, чтобы Своей смертью сразиться с самой смертью и адом. А потому и свое проповедническое служение – словами, делами и всей Своей жизнью – Господь называет крестом и крестоношением.

Иисус Христос – Сын Божий, Творец мира. Он стал Человеком, родившись от Девы Марии, чтобы вернуть домой, в Небесное Царство, Свои любимые творения – людей. Поддавшись дьявольскому искушению, они возомнили, что Бог им не нужен, что и без своего Творца люди могут быть по-настоящему счастливы и построить себе рай на земле. При этом вечные ценности – Божественный мир и покой в душе, светлая и ничем не омраченная радость, любовь к Богу и людям – отодвигаются, в лучшем случае, на второй план. Самыми же главными в жизни становятся физическое здоровье, телесные радости и наслаждения и, конечно, материальное благополучие. Но, во-первых, эти эрзац-ценности еще никому не дали полноценной радости и счастья, а во-вторых, в определенный момент времени они либо отнимутся у нас, либо потеряют смысл и значение.

Христос призывает нас вернуться к тому состоянию, которое было до искажения человеческой природы первородным повреждением Богом созданного человеческого естества.

Обращаясь к Своим слушателям, Господь говорит: Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Лк. 9:23).

Крест Христов, во-первых, это Его служение делу спасения человеческого рода. По словам свт. Василия Великого, ученикам Христовым необходимо отречься от самих себя, то есть от своего эгоистического образа жизни, своих грешных привычек, и, «взяв крест Христа, таким образом следовать за Ним».

Что значит следовать за Христом? Делать добро и терпеть всякого рода неприятности из покорности воле Божией.

Что значит последовать Христу? Значит изучать Евангелие, доверять ему как единственному руководителю своей деятельности во всех отношениях.

В ветхозаветной скинии первосвященник и священник приносили ежедневно и многократно кровавые жертвы на жертвенниках за грехи народа. Однако эти жертвы не могли очистить народ Божий от греховных скверн. Иисус Христос как Великий Первосвященник Сам приносит в жертву Самого Себя на Голгофском Кресте. Эта спасительная жертва единократно принесена за грехи всех людей: и тех, кто жил ранее, до Голгофской Жертвы, и тех, кто еще не родился, но позднее воспримет благодать Голгофского священнодействия. Таким образом, Голгофский Крест стал тем жертвенником, на котором была принесена Жертва для спасения всего человеческого рода. Поэтому он стал не только символом и силой христианства. Для верных христиан образ креста Христова служит радостью и духовной поддержкой. Для врагов Христовой веры и всех темных сил Крест Христов и его образы ненавистны, так как напоминают о страшном поражении и реально болезненны.

Для Церкви Божией Крест Христов – всегда отрада и утешение. Поэтому на православных храмах воздвигаются кресты. По этой же причине христиане с любовью носят на груди образ того Креста, на котором Господь принес Свою спасительную Жертву.

Одним из важнейших праздников Православной Церкви стало Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Его смысл – не только в обретении царицей Еленой самого подлинного древа Креста Господня. Самое главное в том, что жертвенная любовь Божиего Сына людям явлена всему миру и каждому готова дать помощь и спасение.

Протоиерей Борис Балашов

13.09.2024

ЛЁГКОЕ БРЕМЯ ГОСПОДА

Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11:27-30).

Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11:27-30).

Господь говорит: «Всё передано Мне Отцом Моим», – и призывает нас научиться у Него кротости и смирению. А в заключение говорит: «Возьмите иго Моё на себя, ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко». И много раз, много раз современные люди, читая эти слова или слыша их, чаще всего, в Церкви, недоумевают, – и меня, в том числе, часто спрашивают: «Где же оно, это легкое бремя, – тяжело же жить! И так-то человеку тяжело жить, невыносимо трудно, а христианину – в сто раз труднее. Человек живет, обыкновенно, в скорбях: у него ломается кран, горит дом, умирают жены, мужья, дети, не выдают зарплату, высокие цены – и прочее. Так ведь христианин-то еще себя и постом мучает, и в выходные дни в храм ходит; вместо того, чтобы отдыхать после работы, должен молитвы творить, – и много чего другого делать, – и деньги, которых и так мало, должен в храм нести. То есть, обычному человеку трудно, а христианину – ещё труднее!» И человек недоумевает: ну как же так? Наверное, что-то не так написано. Что-то не так прочитано, что-то не так услышано, или что-то не так переведено.

Но ведь, действительно: не может быть христианину легче, чем всем остальным людям. Труднее, – это же очевидно. Особенно это касается грехов. Ведь человек, живущий в миру, грешит ничуть не меньше, чем христианин, так же грешит, – однако, совершенно от своих грехов не мучается, не страдает, радуется: нагрешил, и доволен, жене изменил – хвастается; сына бросит и рассказывает, как он кого-нибудь обманул. Ему хорошо, – а мы грешим-то так же, – те же дела творим. Но нам – стыдно, совестно, опять какое-то покаяние нужно делать. Обычный человек в миру живет себе, и в ус не дует, знает, что придет время, — в землю закопают и надпись напишут. Никто еще на улице не помирал, всех в землю зароют. Чего переживать-то, чего мучиться-то от этого? А все мучаются: грехов много, придётся в ад идти. А как от ада спастись, никто не знает. Получается, что жизнь христианина не в два раза, а в три-четыре раза тяжелее, чем обычная жизнь. И любой человек, ходящий в церковь, это знает.

Вот, начал ходить человек в церковь, – жизнь более-менее туда-сюда. Проходил года три, – вообще невмоготу стало. Скорби со всех сторон обрушились, бедствия обрушились. И все говорят: «Ну, смеяться надо, терпеть надо, потому что куда же деваться-то? Это всё за грехи твои наказание. Авось, перетерпишь эти свои скорби и спасёшься. Шансов почти нет, но ты держись. Надо мужественно, по-христиански идти в ад». Это вот такое мнение, такое представление у каждого христианина. И поэтому он, чем больше ходит в церковь, тем больше недоумевает: так что же тут легкого – тяжести выносить?

А теперь посмотрите на ваши усилия, направленные на то, чтобы ваших детей или внуков затащить в храм. Если вам тяжело, вы их зачем тащите? Чтобы они сломались и согнулись под тяжестью этой невыносимой тяготы? Шансов спастись у них нет. Ведь они «бездельники, лодыри, в компьютер играют, сквернословят, ходят в храм только по принуждению, причащаются только если их каким-нибудь кушем соблазнить: причастишься – я тебе куплю планшет или ещё что-нибудь покруче». Вот. И они не идут, – не идут, потому что они понимают, как это тяжело, как это трудно – быть христианином. А мы еще и поддакиваем: – да, трудно! Потому что христианин несёт крест. А крест – это тяжело. И вот, в такой круговерти пребывает вся жизнь бедного верующего человека в наше время.

И так и остаются непо́нятыми слова из Евангелия, которые, наверное, чаще всего читаются в церкви, – что «бремя Моё – лёгкое». Мы же не знаем, а не знаем – так и не верим, – как Бог любит человека. Когда вы встречаете того, кто вас любит, – вы просто поражены его заботой, подлинностью его любви, – его любовью, которая безусловна и не зависит от ваших действий. Нет, нам говорят, что она зависит: будешь себя хорошо вести – Бог будет тебя любить. Будешь плохо вести – Бог на тебя разгневается и накажет тебя. Но, на самом-то деле, не так. Любовь Божья безусловна, она – всегда, она – есть. Иного состояния у Бога нет. Но мы этого сами не чувствуем, а потому другим сказать не можем, показать, явить не можем, потому что сами с Божественной любовью не знакомы. Но если бы мы встретили такого человека, который любил бы нас безусловно, – ну, обычно говорят – как мама; нет, мамы не любят безусловно: мамы радуются нашим успехам, мамы хотят, чтобы мы благодарили их за успехи. Мамы вмешиваются в нашу жизнь тем или иным способом очень и очень часто. И их любовь тоже, поскольку они люди, – зависит от того, хорошо ли сыну с ней, или плохо, правильно он реагирует на маму, или неправильно реагирует. А Божья любовь безусловна, она всегда есть. И она не есть некий солнечный свет, постоянно светящий, – мы так иногда представляем Его любовь: как солнце. И идешь, подставишь тело свое под лучи, согреешься – хорошо тебе. Но солнце скрылось, скрыло эти лучи. И ты понимаешь, что эти лучи светят независимо от того, плохо тебе или хорошо на самом деле. А Бог не такой. Бог стал человеком, и Его любовь нежна и непоколебима. Его любовь непоколебима, как у Бога, и такая же нежная, как у человека; такая же внимательная и бережная, как у человека, ибо Бог стал Человеком.

Но мы ничего об этом не знаем. Мы приходим в церковь, нам говорят о том, что Он нас любит, но мы ничего не понимаем и не чувствуем. Мы начинаем жить, как люди слепые, как люди, которые пришли, не имея зрения, в какое-то общественное место и пытаются просто ни на кого не наступить, – просто сделать, что́ им положено, не очень задумываясь, где они, что это, как это. Вот так же и мы в Церкви. Мы делаем то, что привыкли делать в миру, стараясь добиться у Бога того, что нам надо. Мы стараемся попросить прощения за наши грехи. Если они маленькие, то мы попросили – и успоколись. Если большие, – то не можем успокоиться, потому что откуда я знаю, простил Он, или нет. Но, судя по тому, что жизнь тяжелая, значит, не простил. Но стараюсь как-то еще что-то сделать, чтобы простил-таки, – и вот так идём и мучаемся.

Но христианство начинается тогда, когда мы верим, что распятый на Кресте Бог простил мне всё, и Кровью Своею омывает и очищает хоть каждый день все мои грехи, сколько бы их ни было, безусловно, если я только верю в то, что Он, действительно, единственный, Кто может прощать, – и я приношу Ему своё грязное сердце, своё грязное тело. Ведь мама так же: прибежал ребёнок с улицы, там – ссадина, там – рана, там – грязь; она тут – помазала, тут – вытерла, тут – постирала. Всё – ребёнок снова одет и побежал. Его любовь Божья больше, чем материнская, больше, чем бабушкина, она больше всякой любви. Но мы не можем в это поверить. Мы не можем представить, вообразить, что Он так же любит нас, как можно об этом увидеть только в сказках; что нет на земле существа и быть не может, которое любило бы нас больше, чем Бог, желало бы нам блага больше, чем Бог, и могло бы наделить нас благами больше, чем кто-либо. Почему же мы не верим? Ну ведь так всё просто: вот сегодня приду и поверю. Вот всё, вот – верю. Верю, что Он меня так любит, что все мне простил. И только отворачиваюсь: «Да, мне хорошо, мне хорошо, да, я почувствовал сразу: слёзы потекли. Как же это здорово жить с таким Богом, Который всё тебе прощает, который ни за что тебя не укорит, который, как мамочка или папочка, готов обнять, помочь, защитить в любой ситуации! Как же это здорово!» Разворачиваюсь: – «Ты, зараза, ты как свечки ставишь, а? Ну как ты ставишь свечки? Ну ты что приперлась в брюках в храм? Что, не знаешь, как в храм ходить надо? А помада-то, помадой напомадила, а? Ну ты что, в клуб пришла, – что ли? Ну куда смотрит охранник? Что такое творится? До чего люди дошли, а? Ну куда вы…»

И всё, и всё, и небеса закрыты. Не любовь прекратилась Божья, – вы закрыли себя от любви, потому что не исполнили то, что звучит в самом начале этого слова: «Научитесь, яко кроток есмь и смирен сердцем».

Кроток и смирен, – значит: я не вижу; я кроткий настолько, что не вижу ничего. Все – хорошие, все добрые, все делают, что могут, как могут, как умеют. Но у них есть Бог, и Он знает, как их вразумить, как наставить, как их просветить, как их спасти. Это же Его дети, это Его рабы. Он сможет с этим справиться; со мной же справился – и с ними справится. Что я буду вмешиваться? Мое дело – ходить, радоваться и любить, свидетельствуя о том, что я познал Бога. Что же я их учить-то буду? Они не мои слуги. Что же их воспитывать буду? Они не мои дети. Что же я буду переживать-то за них? Я не их отец. Я просто должен их любить.

Но пока мы так не смиримся, мы ничего не можем пережить и почувствовать. Мы готовы, хотим почувствовать, что Бог нас любит. Готовы, все хотим вкусить это благое иго хождения в постоянной любви Божьей. Но мы ни за что на свете не позволим отказать себе в удовольствии сделать другому замечание, поучить, – «Ну а кто, если не я? Ну кто-то же должен делать людям замечание, а то они ещё с ума сойдут от незамеченности своей, – я за это буду отвечать!»

Иди. Ты возложил на себя бремя учителя, бремя воспитателя, – иди, делай, что хочешь. Но ты не смирился. Ты не стал кротким, поэтому вкусить благое бремя любви Божией ты не можешь. Походи, повоспитывай, – увидишь, что ничего не получится, и что только сам ты станешь злым, и люди вокруг тебя станут злыми, потому что ты всех достал. Но когда ты измучишься, приходи, и Бог тебя утешит, и Бог тебя простит, и Бог тебя напитает и обнимет: «Ну что ты, чадушко, видишь – не работает. Не ты их создал, не ты их можешь воспитать, не тебе это дано. Ты радуйся, как дитё, что люби́м, – большего от тебя не требуется. А Я как-нибудь с ними Сам справлюсь. Ты же за них на кресте не висел, кровь за них не проливал. Ты не знаешь, как это делается, – никто от тебя и не требует. Ты просто иди и благодари, что у тебя есть такой удивительный Бог. А людей оставь Мне».

Так и апостол Павел говорит: «Каждый человек перед своим Богом стоит или падает, и силен Бог восставить любого человека». Вот, если так смиримся, успокоимся, если поймём, что не мы хозяева этого, и не я наставник этого человека, – что у него есть Бог, И я препоручу каждого: и этого, и эту, и того, и ту, – всех Богу препоручу: Господи, они все Твои, и Ты всех их можешь спасти. Я благодарю Тебя за то, что Ты есть.

Иерей Константин Корепанов

Фото: Ирина Ермакович

29.08.2024

В ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Праздник Успения Пресвятой Богородицы особенный, он всегда тихий. Успение Божией Матери несет нам радость и надежду, но, в то же время, к этим чувствам примешивается и горечь разлуки. А для людей, которые жили во времена Христа, это событие было, наверное, просто печальным, горестным, потому как Та, которая родила нашего Спасителя, многие годы была вместе с апостолами и христианскими общинами, теперь перешла в мир иной.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы особенный, он всегда тихий. Успение Божией Матери несет нам радость и надежду, но, в то же время, к этим чувствам примешивается и горечь разлуки. А для людей, которые жили во времена Христа, это событие было, наверное, просто печальным, горестным, потому как Та, которая родила нашего Спасителя, многие годы была вместе с апостолами и христианскими общинами, теперь перешла в мир иной.

Для многих было еще непонятно, чему здесь можно радоваться. Потому что только тот человек, который живет с Богом, осознает, что смерть – не конец, а рождение в мир вечности. Но и это, скорее, только рациональное понимание, ведь опыта жизни в Царствии Божьем пока нет.

Конечно, собравшиеся апостолы тяжело переживали уход Богородицы из земной жизни. Из предания Церкви мы помним, как совершалось погребение Божией Матери, когда тело Ее из Сионской горницы несли в Гефсиманский сад, где был устроен гроб.

Помним и то, что иудейские священники пытались перевернуть гроб с Её телом (скорее, это были носилки, потому что с деревом в той местности очень плохо, и тела усопших, завернутые в пелены, до места погребения несли на носилках). И тогда явился ангел и отсёк одному из священников за нечестие руки.

Дело в том, что погребальная процессия таинственным образом, с Божьей помощью, была укрыта от ненужных глаз, и лишь те, кто действительно любил Богородицу, могли участвовать в ней, остальные же оставались за пределами этого действа. А этот священник хотел перевернуть носилки, чтобы тело упало на землю и покалечилось.

Конечно, можно это воспринимать как красивую, благочестивую историю, как многие наши современники ее, к сожалению, и воспринимают. Такие люди вообще сомневаются, был ли Христос, не говоря уже о том, что еще какие-то события Священной истории происходили.

В первую очередь их нужно спросить, а веруют ли они вообще в Бога? И если да, то у Бога-то возможно всё! Вполне реальны и те чудеса, которые творил Христос, и Его чудесное Рождение («В Рождестве девство сохранила еси», как поется в тропаре сегодняшнего праздника), которое, как правило, нашими оппонентами воспринимается с улыбкой – мол, что это там христиане навыдумывали… Но это, опять же, мнение людей неверующих. А потому первый вопрос, на который человек должен ответить самому себе: «Кто я?»

Сейчас наш мир, к сожалению, катится в сторону дьявольского скептицизма: люди всё знают, но ни во что не верят. И это поощряется, более того, в этом и состоит цель вражьих сил. Как часто с юмором говорят, что главное достижение дьявола в том, что он добился, чтобы люди думали, что его нет.

Нет дьявола, нет Бога, вы, люди, сами по себе живете, мы вам не мешаем. Живите, как хотите, и что хотите, то и делайте! И вот тут нужно ответить для себя на главный вопрос. Если мир вокруг имеет такой жесткий, очень скептический взгляд на всё и столь недоверчив, кем являюсь я в этом мире? Я – тот человек, который не верит никому вокруг и всё подвергает сомнению? Или всё же я – это часть своего рода, своей семьи. И, если это так, если мои прадеды, прапрапрадеды и прапрабабушки, погребенные под православными крестами, тоже были христианами, мы составляем с ними одно целое!

Так кто же я есть? Тот самый сомневающийся во всем дух, которого лукавый подталкивает к тому, чтобы ничему не верить? Или все-таки я – часть семьи, рода, часть христианской общины? И тогда всё, что в храме происходит, для меня является очень дорогим и близким. Этот вопрос очень важен. Не ответив на него, человек завалит и вас, и самого себя всевозможными аргументами в пользу того, что всё, связанное с христианством, – это выдумки, не подтвержденные фактами…

Сегодня читался евангельский отрывок, посвященный Пресвятой Богородице. И нужно отметить, что упоминания о Ней составляют не более 1% всего текста Евангелия, то есть на 100 страниц приходится примерно 1 страница о Пресвятой Деве, а может и того меньше.

Всё остальное, что мы знаем о жизни Божией Матери, – это устное предание, которое люди из поколения в поколение сохраняли. Есть даже книга «Земная жизнь Божией Матери», где собраны какие-то житийные факты. Но, опять же, это традиция устная, довольно поздно записанная. И для нас очень важно всё то, что нам Церковь передаёт через устную традицию, в том числе богослужебные тексты.

Вот тропарь Божией Матери, который сегодня мы пели за богослужением уже много раз: «В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша», – и для нас это, однозначно, то откровение, которое Церковь для нас сохранила.

«В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси», – то есть Она от нас никуда не ушла, и людям, которые обращаются к Богородице в молитвах, это доказывать не надо, потому что помощь им приходила ни раз в жизни. Это личный опыт, и каждый из нас, здесь стоящих, подобный опыт имеет.

Есть «я», мои отношения с Богом, мое общение с Богом и Церковью, а значит, либо я – её часть, либо сомневаюсь во всем, что здесь происходит. И, конечно, самый главный пример служения Богу нам сегодня является как раз в празднике Успения. Это такое тихое служение, которое чаще остается в тени, о чем евангельские тексты и свидетельствуют.

Мы помним, что Пресвятая Богородица провела вторую половину жизни с Иоанном Богословом, который написал последнее Евангелие и, казалось бы, мог ввести в его текст множество эпизодов из жизни Божьей Матери. Тем не менее, кроме истории о браке в Кане Галилейской и еще каких-то моментов, мы про Богородицу ничего не знаем.

Мы видим удивительное умение быть святым и не показываться в публичное пространство, как бы сейчас сказали. Молитва без навязчивых проповедей, постоянная помощь от души, которую все мы чувствуем. Поэтому для нас с вами, конечно, это очень большой пример для подражания.

Церковь дает множество ярчайших примеров святости, чтобы мы стремились им уподобляться, приближаясь к подвигу жизни преподобных.

Почему же именно к Божьей Матери мы так часто обращаемся за помощью? Потому что она Человек, Дева, Мать всех людей, которые были усыновлены Ей возле Креста через Иоанна Богослова. Поэтому мы и обращаемся к Ней, как к Маме.

В конце таинства Крещения есть обряд воцерковления, когда человека, маленького или большого, представляют перед Христом и Божьей Матерью, как перед Отцом и Мамой. Мальчиков и мужчин вносят / вводят в алтарь, а девочек и женщин – на солею. И для нас очень важно об этом помнить! Аминь.

Протоиерей Александр Союзов

Фото: Ирина Ермакович

21.08.2024

ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ В НАШЕМ ХРАМЕ

09.07.2024

О ТРУДЕ ЖИТЬ ВСЕРЬЁЗ

К сожалению, большая часть людей хочет поверхностно относиться не только к христианству как таковому, но и к жизни в целом. Конечно, далеко не каждый человек, который этого хочет, может заявить об этом желании во всеуслышание (хотя немало и тех, кто заявляет). И не каждый может до конца в себе это желание осознать. Но порою бывает достаточно посмотреть на то, как ты живешь, как оцениваешь те или иные свои поступки или события в своей жизни, чтобы из этого сделать заключение: да, ты относишься и к христианству, и к жизни в целом поверхностно. И это поверхностное отношение ты сам для себя выбрал как наиболее удобное, наименее травмирующее тебя, требующее менее всего и внешних, и внутренних усилий.

Жить поверхностно всегда гораздо проще. Когда кто-то сделал что-то плохое, проще всего его за это осудить и выкинуть из своей жизни. Когда чьи-то дела и поступки пользуются всеобщей поддержкой, то проще всего пойти вслед за общественным мнением, прославлять этого человека и поддерживать его, не вглядываясь в обстоятельства его жизни, — свидетельствующие о том, что на самом деле он — преступник и всё то доброе, что мы видим на поверхности, является всего-навсего ширмой, за которой он мог бы безнаказанно совершать свои злодеяния.

Это то, что касается отношения к окружающей нас жизни. Но то же самое справедливо и в отношении нас самих. Если мы глубоко и основательно начинаем разбираться в причинах своих поступков и сказанных нами слов, то зачастую видим очень неприглядную картину того, что творится в нашей душе. И, коль скоро мы это видим, то со всем этим надо что-то делать. А делать — не хочется, потому что это трудно и больно. Гораздо проще и к самим себе относиться поверхностно: должен христианин в этой ситуации поступить так (по той же пресловутой букве)? — Ну вот я и поступаю! А если разобраться в ситуации, то может оказаться, что на самом деле христианская совесть требовала совершенно другого.

Ситуация может быть такого же рода, как с женщиной, взятой в прелюбодеянии (см.: Ин. 8, 2‒11). Надо ли, по закону Моисееву, побить ее камнями? Да, надо. Так давайте побьем и забудем про нее, и разойдемся по домам! А вместо этого Христос предлагает всмотреться в себя и, если окажется, что ты без греха — бросить камень, а если в тебе есть грех, то — уйти домой, положив камни там, где они лежали. Сделать это и трудно, и стыдно, и больно.

В этом евангельском эпизоде мы в большей степени концентрируемся на Христе Спасителе и на Его словах к этой женщине, которую, когда она осталась одна, Он спросил: «Никто не бросил в тебя камень?». И мы забываем об обвинявших ее людях, которые положили камни и ушли по домам, но ушли — с какими чувствами? Кто-то, возможно, с чувством раскаяния, а другие — с чувством страшной ненависти ко Христу, заставившему их таким образом показать, что они сами — грешники и недостойны кого-либо судить (а, может быть, и сами заслуживают суда и наказания за свои неправды).

Да, поверхностно относиться ко всему гораздо проще. И в человеке постоянно проявляется это стремление к поверхностности. Положи камешек на какую-то тонкую грань — он практически сразу упадет в одну или в другую сторону. И по канату идти трудно — все время есть риск упасть, потеряв баланс. Как тело невольно стремится к падению или камень соскальзывает с тонкой грани, точно так же и мы постоянно соскальзываем в поверхностность, потому что она — проще. А то, что проще, воспринимается нами как естественное. И выход тут только один: по-настоящему научиться любить труд, начать воспринимать его как естественную принадлежность нашей жизни. Потому что с тех пор, как прозвучали эти слова — «в поте лица твоего будешь есть хлеб твой» (Быт. 3, 19) — они сделались законом всей нашей жизни до Второго пришествия Христова, до конца этого видимого мира. И мы должны это воспринимать как закон. В том числе — и в отношении к своей внутренней, христианской жизни.

Если мы не трудимся, если не вымокла наша одежда от пота, не оросилось им наше лицо, то значит, мы незаконно едим свой хлеб, и большой пользы он нам не принесет. И наоборот: если есть этот труд, то, безусловно, будет и польза.

Когда появляется такое убеждение и такой навык, тогда мы находим в себе силы уйти и от поверхностности — в оценках, в суждениях, в отношении к жизни.

Игумен Нектарий (Морозов)

24.06.2024

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (ФОТОРЕПОРТАЖ)

13.06.2024

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Сегодня Святая Церковь празднует день Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, – Восхождение к Отцу, как говорит Он Сам Своим ученикам. Это очень непонятный, парадоксальный праздник: чему, собственно, радоваться? Христос от нас уходит, и апостолы, собственно, так и воспринимают это событие: любимый их Учитель, их опора и защита, уходит в неизвестные дали и где-то растворяется в небесах. Хоть они и были подготовлены к этому Его учением, воспринимают они это с тоской, – как бы это делал каждый человек, провожая дорогого, возлюбленного, родного отца, учителя, наставника, друга в неизвестные дали. А мы празднуем, а мы веселимся – чему, спрашивается? Это – та часть христианского учения, или та часть искупительного подвига Иисуса Христа, которая всегда очень трудно понимается человеческим сознанием, не вмещается в него. Мы можем понять, почему Христос умер на Кресте, мы можем понимать, зачем Он воскрес; мы можем даже отпустить Его на небеса, но на этом наше сознание как бы останавливается и ничего нам больше не подсказывает. А как, собственно, спасается человек? А в чём, собственно, суть того дела спасения, которое совершил Христос? Спасение – в том, что Бог нам даёт Самого Себя, даёт Жизнь Свою внутрь нашего естества, благодатью Святого Духа. Те, кто веруют во Христа, получают жизнь в Боге, и этой благодатью Святого Духа Христос вселяется внутрь наших сердец, – вот это нами очень трудно принимается. Когда Христос рядом, и Его можно подержать за руку – мы это понимаем: это когда Он нас защищает, когда нам помогает, когда Он нам даёт деньги, когда Он нас утешает, кормит, питает, – это мы всё понимаем, такова у Него работа – Бог должен о нас заботиться. И, в сущности, это мы и называем спасением: что Бог будет о нас заботиться.

Но спасение вовсе не в этом. Потому что оттого, что Бог будет о нас заботиться, после смерти с нами ничего хорошего не произойдёт: Его забота на этом закончится, и мы не сможем войти к Нему в Царство Божие. Но вот этого мы не можем понять: как это я не могу войти в Его Царство? А что, Он на меня рассердится? Нет, не рассердится. Он меня выгонит? Нет, не выгонит, – ты просто не войдёшь, не сможешь войти: у тебя нет для этого способностей, свойства твои не позволяют тебе туда войти. Туда может войти только сын Божий.

А я же и есть сын Божий!

Нет, ты – всего лишь человек, во грехах рождённый, грехами пропитанный, и имя тебе – грешник, ты – наёмник или беглый раб, но никак не сын. Сын у Бога – один, и, чтобы тебе стать сыном Бога, Единородный Сын Божий должен вселиться в тебя, сочетаться с тобой, стать частью тебя, чтобы ты стал частью Его, сочетаться с тобой полнейшим образом, – чтобы ты был в Нём, а Он был в тебе, – только так ты станешь подлинным сыном Божьим, только так ты сможешь вечно оставаться в Доме твоего Отца.

Не понимаю. – И никто не может понять, пока благодать Святого Духа не сойдёт и не коснётся человеческого сердца, не только открывая Премудрость, но вселяя в него эту Премудрость, вселяет в него Христа, и сочетает человека со Христом; – и до этого ничего человек не может понять.

Много в мире людей, вроде бы, верующих во Христа, даже поклоняющихся Ему, – но так и не вместивших в себя того дара, того спасения, ради которого Христос висел на кресте. Если человек верует во Христа, то он соединяется с Ним Духом Святым, если не верует – не соединяется. И если Духа Святого человек в себе не имеет, то и нет в нём Христа, и он не во Христе, и со Христом не соединён, – и, стало быть, спастись не может. И совершенно не важно, какие мысли, картинки или образы у него в голове.

Вот ради этого соединения нашего со Христом Бог и стал человеком. Соединившись с нами в Духе Святом, Бог дал нам Жизнь. И Христос так и говорит Своим ученикам: «Если Я от вас не уйду, то Дух к вам не придёт. А если Дух к вам не придёт, то вы погибнете. Моё присутствие вас не спасёт. Я буду держать вас за руку, – но вы всё равно будете гореть в вечном огне, потому что спасение только в том, чтобы Дух Святой вошёл внутрь вас»…

В этом схождении Святого Духа Христос изобразился в сердцах наших, Сын Божий родился не только в Вифлеемской пещере, но и в пещере нашего сердца. Если этого не произойдёт – не произойдёт ничего. И потому мы слышим из уст восходящего на небеса Христа, что Он пошлет нам обетование Святого Духа, что нам надо ждать, пока Он не придёт и не вселится в нас, – и тогда, в Духе Святом, мы увидим, что Христос не только с нами до скончания века, – а что Он – в нас до скончания века, в нас – чтобы из нас сотворить детей Богу, чтобы из нас сделать людей, подобных Себе, чтобы мы не просто спаслись где-то, в каких-то райских кущах, – а чтобы мы стали именно такими, какими задумал нас Бог, вернулись бы к потерянной красоте, к потерянной благодати, к потерянному Богообщению. А это возможно только если мы станем едины со Христом в благодати Святого Духа.

И потому радуемся мы здесь, ибо сейчас мы будем причащаться Его Тела и Крови, чтобы актуализировать, восстанавливать это единство со Христом в Духе Святом, чтобы вместить в себя Тело Христово, чтобы познать, чтó ́ значит быть в этом мире сыном Божьим, чтобы знать, чтó значит быть в этом мире дочерью Божьей. Наслаждаться земными благами? Нет, не получится. Если мы стали сыновьями и дочерями Божьими, мы призываемся делать то, что делал Он, поступать так, как поступал Он, а это значит – любить и прощать, утешать и не судить, молиться и всячески любить этот грешный мир, грешных людей, живущих в этом грешном мире, хоть как-то став для них и светом, и радостью, и жизнью. И тогда, в этой самой нашей жизни во Христе мы засвидетельствуем, что мы действительно вкусили благодать Святого Духа, вместили дарованное нам спасение, и какими бы мы ни были сильными или слабыми, – но, всё- таки, детьми Божьими, вместившими в себя Христа, – мы войдём в вечное Царство, куда никто, кроме детей Божьих, войти не может. Аминь.

Иерей Константин Корепанов

15.05.2024

ЕПИСКОП КИРИЛЛ СОВЕРШИЛ ВЕЧЕРНЮ ПАСХАЛЬНЫМ ЧИНОМ В ВОСКРЕСЕНСКОМ ХРАМЕ Г. КЛИНА

Вечером 12 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл совершил вечерню пасхальным чином в Воскресенском храме г. Клина.

Его Преосвященству сослужили: благочинный Клинского церковного округа протоиерей Евгений Мальков, настоятель Воскресенского храма протоиерей Георгий Ефременков и духовенство Клинского благочиния.

Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Анфисы Ефременковой.

За богослужением молились: Глава г.о. Клин А. Д. Сокольская и начальник департамента по взаимодействию с общественными и религиозными организациями Правительства Смоленской области П. Б. Липатов.

На богослужении к празднику Святой Пасхи по благословению Святейшего Патриарха Кирилла ряд клириков Клинского благочиния был удостоен богослужебно‑иерархических наград.

Правом ношения второго наперсного креста с украшениями награжден:

- протоиерей Борис Балашов, настоятель Скорбященского храма г. Клина.

Правом ношения палицы награжден:

- иерей Михаил Баландин, настоятель Филаретовского храма пос. Малеевка г.о. Клин.

Правом ношения наперсного креста золотого цвета награждены:

- иерей Владимир Меднов, настоятель Троицкого храма с. Новощапово г.о. Клин;

- иерей Сергий Шульжик, настоятель храма блаженной Ксении Петербургской г. Клина.

Правом ношения камилавки награжден:

- иерей Иоанн Денисюк, настоятель храма священномученика Иоанна Фроловского г. Клина.

Правом ношения набедренника награжден:

- иерей Василий Денисюк, настоятель Преображенского храма с. Спас-Заулок г.о. Клин.

В завершение богослужения епископ Кирилл обратился к молящимся со словами напутствия и поздравил прихожан со Светлым Христовым Воскресением.

Глава городского округа А. Д. Сокольская поблагодарила Владыку за посещение г. Клина.

Клирики благочиния также выразили благодарность епископу Кириллу за архипастырский визит и награды духовенству и от прихода Воскресенского храма подарили Его Преосвященству икону Божией Матери «Целительница». Настоятель Скорбященского храма протоиерей Борис Балашов преподнес в подарок Владыке книгу «Клин православный».

10.05.2024

ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Каждый из нас наверняка время от времени задумывается: что определяет его как личность, от чего зависит то, какие решения он принимает, какие пути выбирает, куда в конечном итоге идет. Безусловно, на это влияет масса факторов, но я бы хотел сейчас сказать об основных и о том, какой из них является, на мой взгляд, наиболее важным.

Каждый из нас наверняка время от времени задумывается: что определяет его как личность, от чего зависит то, какие решения он принимает, какие пути выбирает, куда в конечном итоге идет. Безусловно, на это влияет масса факторов, но я бы хотел сейчас сказать об основных и о том, какой из них является, на мой взгляд, наиболее важным.

Выделю три момента.

То, что можно назвать генетикой, то, что унаследовано от бесчисленной череды предшествующих поколений и в виде некого набора досталось человеку.

То, как влияло на него его окружение – особенно в период активного формирования в детском и подростковом возрасте, в первую очередь, это, как правило, влияние семьи или тех, кто ее заменяет.

И, наконец, то, что не определяется ни генетикой (как бы кто-то на этом ни на настаивал), ни влиянием – человеческая индивидуальность. Именно она делает всех нас уникальными и неповторимыми, насколько бы ни были схожи между собой составляющие нас «элементы» или даже их комбинации. Это – настоящее чудо Божие.

Решусь утверждать, что именно эта самая индивидуальность или, если хотите, уникальность, и является главным определяющим фактором. Точнее даже не она, а то, как мы ею распоряжаемся, но опять же — проявляя при этом свою индивидуальность и уникальность.

А индивидуальность – это область свободы, измерение по преимуществу духовное или, как говорил об этом со своих позиций Франкл, ноэтическое.

Почему кто-то в себе этого измерения не видит, почему отрицает его в окружающих, почему ему кажется, что он и все чем-то фатально детерминированы?

Потому-то как раз, что речь идет о свободе… Чем больше пренебрегает человек свободой, своей возможностью выбирать, чем меньше значения имеют для него нравственные или вообще какие бы то ни было принципы, тем больше он оказывается обусловлен генетикой и влиянием, тем меньшую роль играет его индивидуальность, тем менее уникальным он становится.

Думаю, что вывод из этих соображений каждый может сделать сам. И сам может выбрать, что ближе ему, что для него ценнее. В том числе и в стратегическом плане.

Хотя… Как бы человек ни уходил от самого себя, как бы ни отвергал свою свободу и уникальность, в основе самой возможности поступать так все равно остается и то, и другое. Просто результат получается соответствующий.

Игумен Нектарий (Морозов)

06.05.2024

ПАСХА В НАШЕМ ХРАМЕ

30.04.2024

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (ФОТОРЕПОРТАЖ)

29.04.2024

НЕ БЫТЬ НА НЕГО ПОХОЖИМ

В Гефсиманском саду Христос назвал его другом.

В Гефсиманском саду Христос назвал его другом.

На иконах Страшного суда его часто изображают в виде ребенка на коленях у диавола в нижнем правом углу.

Любимое дитя сатаны, за предательский поцелуй принимающее огненные лобзания.

Он носил ящик для денежных пожертвований и, значит, был кем-то вроде бухгалтера в маленькой апостольской общине.

Мы ни разу не можем причаститься, чтобы не вспомнить о нем: «Не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда…»

Что мы знаем о нем?

Что был он иудей среди остальных учеников-галилеян. А значит, был образованнее и, возможно, заносчивее.

Что был близок ко Христу и был любим. Предавать могут только близкие, свои.

В сердце бьет тот, кто к сердцу допущен. Чужой может быть врагом, но предателем быть не может.

Его нутро — сребролюбие. Его имя — «вор». Так говорит Иоанн Богослов. А его слова не подлежат сомнению. Больше ничего не стоит выдумывать.

Разочаровался ли он в Мессии и поэтому предал? Хотел ли, наоборот, ускорить события и приблизить спасительную развязку?

Не будем мечтать.

Дело в том, что сребролюбием и развратом наполнен мир. Кающиеся мытари и блудницы — первая шеренга уверовавших во Христа.

Но сребролюбие, не желающее каяться, изобретает Иуде оправдания, чтобы в нем и самому оправдаться.

«Часть Иуды есть в тебе и во мне», — говорит святой Иустин (Попович). Зародыш Иуды может носить в себе всякое человеческое сердце.

Вот он говорит: «К чему эта трата мира? Его бы можно было продать и раздать деньги нищим».

Но не любовь к нищим движет иудиным языком, а жалость к погибшей благовонной масти.

А разве не так же поступаем и мы?

К чему золотить купола или украшать дорогими иконами храмы? Лучше бы отдать эти деньги нищим.

Почему у него (нее/них) такая дорогая машина? Лучше бы помочь сиротам или старикам. Вам знакомы эти голоса? Ой, не любовь к скромности и не человеколюбие движет нашими языками при этих речах. Это зародыш Иуды из глубины сердца. Еще не родившись, учится разговаривать.

Поистине скупость, зависть и мрачная злоба отличают в людях тех, кто не чужд иудиного духа. Поэтому и причаститься мы не можем иначе, как сказав: «Ни лобзания Ти дам, яко Иуда…»

Он — образец недоконченного покаяния. Деньги отдал, бросив под ноги первосвященникам.

Вину свою признал: предал, — говорит, — кровь неповинную.

Но, значит, мало признать открыто вину и бросить деньги, заработанные с грехом пополам.

Нужно еще потерпеть тоску и отчаяние и ждать, когда утешит душу Иисус Христос. Ведь Он утешил бы душу Иуды, дождись тот Воскресения.

Подобное было и с Петром. Трехкратное отречение от Господа не далеко ушло от предательства, в котором признался публично.

Однако Петр — победитель отчаяния, а Иуда — жертва.

Говорить о нем много не надо. Но и молчать о нем нельзя.

Главное — не быть на него похожим.

Протоиерей Андрей Ткачев

17.04.2024

КРЕСТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Крест есть то, что возлагается на нас Богом, а не нашей волей. Крест доверия Богу в трудных обстоятельствах — об этом и многом другом рассказывает иерей Константин Корепанов.

08.04.2024

ПОСЛУШАНИЕ БОГУ — ЖИЗНЬ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Сегодня Святая Церковь празднует светлый, радостный праздник Благовещения. Несмотря на то, что посреди храмов полагается Крест на поклонение, на то, чтобы черпать в нём силы для дальнейшего подвига поста, Церковь всё равно празднует этот праздник для нас: на нас – светлые одежды, звучат светлые песнопения, потому что – праздник. Сейчас вы слышали необыкновенное песнопение, написанное, в общем-то, совсем недавно, с необыкновенной красотой свидетельствующее о самых глубоких, самых чистых, самых светлых переживаниях, сопровождающих этот праздник. “Совет Превечный открывая Тебе, Отроковице, Гавриил предста”… и говорит эти необыкновенные слова. Что значит: Совет Превечный? Это значит, что ещё мира не было, ещё не были созданы начальные пылинки Вселенной, – а Бог уже знал, чтó будет, Он знал, что́ произойдёт в итоге, Он знал немощь и хрупкость Своего творения; Он знал, как и что́ произойдёт, – что человек падёт. Именно Совет Превечный изображается на традиционной иконе Святой Троицы: прежде, чем создать мир, Три Ипостаси Святой Троицы принимают решение о том, как этот мир спасти. Чтобы спасти мир, Вторая Ипостась Святой Троицы, Сын Божий, должен стать человеком. И нам представляется это лёгким делом: что там сложного? Взял – да и воплотился! – так язычники и думают. Так думают и современные люди, не очень далеко ушедшие от языческого сознания. Но, на самом деле, от человека требуется напряжение всех его сил, совершенная самоотдача, совершенная плотность всей своей человеческой воли, устремлённой к Богу. Не может Он воплотиться, если не найдётся человек, который всецело отдаст себя, который всецело Ему доверится, который совершенно будет устремлён всем своим сердцем, всеми своими помышлениями навстречу Богу. Нет другой возможности Богу стать Человеком, если только не найдётся такой человек, который также захочет отдать своё существо – своё тело, свою душу, свою волю – чтобы стать Его Матерью. Это на пустом месте не случится, это невозможно. “Да что вы такое говорите? Так ведь просто – прийти в храм, так просто – произнести молитвы. Ничего сложного нет!” Мы действительно так думаем, что, на самом деле, Богу нужны наши молитвы, наши посещения храма, наш пост, или наши копейки, которые мы кладём в кружку: “Вот, мы сделали это, Господи! Мы – Твои!” Но если предстанет Бог каждому из нас и скажет: “Иди и сделай то, что Я тебе скажу!” – какая буря поднимется у нас в груди: “Да кто Ты такой, чтобы мне говорить? Чего ради я буду это делать? Не пойду я вовсе, и не могу! Да не хочу я, да не надо мне это!” – если лучшие люди мира, лучшие люди человечества не могли этого сделать! Человек живёт так, как хочет, он ни на миг не остановится. У него есть цель, и он к ней идёт, – и кто такой Бог, чтобы вставать на пути к его цели? Человек принял решение войти в храм и поставить свечку – и никто его не остановит. Подожди: Евангелие читается! Подожди: батюшка проповедь говорит! Подожди: сейчас – Евхаристический Канон! “Да мне-то какое дело? Мне надо свечку поставить!” И так во всём. Попробуй остановить человека на пути, которым он идёт – он никогда не остановится. Он никогда не услышит, что́ ему говорят, потому что у него в голове своя парадигма дальнейшего развития событий. Подожди, ты не на того смотришь! Твой муж – другой! Посмотри на другого! “Нет, я уже выбрала или уже выкрала!” Тебе не надо сейчас молиться, тебе сейчас надо милостыню давать. “Но я-то хочу молиться, – потом когда-нибудь и милостыню дам!” Мы никогда не слушаем Бога, – ни одного дня своей жизни мы никогда не слушали Бога, мы всегда делаем то, что хотели; не важно, благочестивое это дело, или нет, – мы делаем то, что МЫ хотим, и никогда не задавали вопроса Богу: “Что Ты хочешь, чтобы я сделал?” Мы же самих себя праведниками считаем, и поэтому нам представляется, что если мы – такие, то и все праведники были такими. Вот – Моисей, святой Божий человек, лучший человек этого мира, “кротчайший”, как сказано о нём в Писании, – один из немногих, с кем Бог за всю историю говорил лицом к лицу. Вот, Бог говорит ему: “Иди и спаси твой народ!” И Моисей отказывается это делать, хотя спасение народа есть чаяние его сердца. Он сам бы хотел спасти народ, но, когда его посылает Бог, он не идёт. И возникает конфликт между Богом и Моисеем, – так что Бог даже прикрикнул на него: “Иди и делай!” – Моисей, конечно, пошёл. Но вот так – всегда с человеком; так – с Авраамом, так – с Исааком, так – с Иаковом, а это – лучшие люди этого мира. Так и со многими другими: Давид был лучшим из царей, – но и он спорил с Богом и не всегда хотел исполнять Его волю.

«Но мы-то, конечно, лучше Давида, – думаем мы. Потому что каждый из нас думает, что он лучше других, – а, на самом деле, не способен исполнить ничего. Так как же мы исполняем заповеди Божьи? Какие слова из тех, что сказал Христос, мы исполняем? “Не судите, и не будете судимы”. И каждый из здесь стоящих говорит: “Да нет! Я судил и буду судить! Потому что не судить нельзя, невозможно, это невыполнимое требование!” – и никто не будет слушаться Бога. В храм ходить – пожалуйста! Молитвы читать – пожалуйста! На крестный ход сходить – да без проблем! Но исполнить то, что́ сказал Бог – да ни в жизнь! “Жена, покорись мужу твоему, ибо он – глава тебе!” – “Ещё чего! Кто такой Бог, чтобы требовать от меня невозможного? Кто такой Бог, чтобы говорить мне, кому я должна подчиняться? Я ещё покажу, кто главный в этом доме! Пусть попробует без меня прожить!” ”Сын, дочь! Повинуйся своим родителям! Чти их, и благо тебе будет” – “Да никогда! Да это моё личное пространство! Никто не смеет туда заходить, никто не смеет там ничего касаться! А если надо – я знаю телефон, и позвоню куда следует!” – и никто не будет исполнять того, что́ нужно, – никто и никогда. В этом – вся проблема: мы никогда не слушаем Бога, но думаем, что Ему послушны, потому что придумали себе бога в голове своей и слушаем того бога, который живёт в нашей голове и исполняем его волю, а, в сущности, – свою собственную. А то, что Он говорит в Писании – никогда! “Прости человеку” – не буду, “Примирись с человеком” – не буду, “Примирись как можно раньше, прости обиду, которую нанесли” – да никогда! “Радуйся Господу” – не буду! “Молись тайно” – не буду. Ни одно слово Божье я не исполню. Поэтому нам никогда, никогда не понять, что́ сделала Богородица. Нам не оценить Её подвига. Нам не понять, что́ это было за необыкновенное человеческое существо. Необыкновенная Девушка, Которая, когда к Ней пришёл Ангел и сказал: «Сделай то, что́ я тебе скажу», и хотя это совершенно противоречило всему тому, что Она себе надумала, ради благочестия, конечно, – но Бог сказал, и она сделала. «Я – раба Божия, я буду делать то, что Он скажет». Но, конечно, сказать-то легко, – да, в сущности, и родить Того, Кого тебе дал Бог, тоже ведь легко. Но ведь Она это пронесла через всю жизнь. И когда Тот, Кого она родила, сказал: «Выйди вон» – Она вышла. И когда Он сказал: «Кто такая Мать Моя? – да никто!» – она спокойно это приняла. И когда стояла Она у Креста, она не роптала, и не шумела, и не проклинала, и не злословила; Она принимала то, что велит Бог. Нет женщин, подобных Ей. Это великий, величайший подвиг доверия Богу не только в факте Благовещения, не только для того, чтобы вместить Сына Божьего, а всю жизнь прожить также по послушанию Богу: “Что́ Ты хочешь, Господи, то я и сделаю. Надо страдать – буду страдать. Надо снимать Его с Креста – буду снимать с Креста. Надо будет вытирать кровавые Его раны – буду вытирать. Надо будет потом молиться – буду молиться. Надо будет целовать ноги Его убийцам – буду целовать. Я буду делать то, что́ Ты скажешь”. Поэтому Она одна – Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. И все Её потомки, все Её предки, благодаря которым Она стала такой – они же не безупречные люди, они все грешники: и Раав, и Давид, и Исаак, – но они доверяли Богу, и скрепя зубами, отдавали Ему свою волю: что́ Ты хочешь, Господи, я буду делать; куда надо идти – туда пойду, что надо делать – сделаю, как надо, Ты только скажи мне – и я буду делать Твою волю, чего бы мне это ни стоило. И другого пути к Богу нет, и другого пути к спасению нет – и Крест, который сегодня лежит перед нами, указывает нам на это. Только, как говорит Христос, “Научитесь от Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и вам будет хорошо” . Смиритесь, покоритесь Моей воле – и будет хорошо. Но для человека нынешнего гордого, грешного, это есть прелесть, это боль, это – страдание. Мы не хотим страдать, мы не хотим принимать другого человека с его тараканами, с его немощью и с его грехом, – не хотим. Мы всё ищем лучшие пути, где нам будет добротно, – заходя всё дальше и дальше по пути тьмы и греха. А потом кричим: «Господи, почему я ничего не вижу? почему со мной ничего хорошего не происходит?» Да ты куда зашёл-то – вернись! “А как вернуться?” Послушай, что́ Я тебе скажу, послушай и исполни. Если послушаешь и исполнишь — всё будет хорошо. Только доверься Мне, Богу твоему, послушай Меня, исполни Моё слово. Поверь Мне: больше Меня тебя никто не любит, лучше Меня никто не знает твою жизнь. Послушайся, доверься, дай Мне руку твою, и Я поведу тебя в свет. Да, тебе будет больно, но ты не умрёшь, тебе будет скорбно, но тебя никто не раздавит. Бог не обещает, что лодка, в которую Он нас посадил, и в которой мы плывём, – что эта лодка не познает шторма. Он не обещал, что не будет ветра. Он не обещал, что не будет огромных волн. Он только гарантирует нам, что лодка не потонет, и мы приплывём туда, где нам будет хорошо. Аминь.

Иерей Константин Корепанов

28.03.2024

ПОДХОДЯ К СВЯТОЙ ЧАШЕ

Подходя к Святой Чаше, главное чувство, которое христианин, достойно подготовившийся к причастию, испытывает, — это чувство благодарения Богу о ведомом и неведомом, понимаемом и не понимаемом нами; о том, что творит Господь во всем мире и с каждым из нас. И в этом — либо вера наша, либо наше безверие.

Подходя к Святой Чаше, главное чувство, которое христианин, достойно подготовившийся к причастию, испытывает, — это чувство благодарения Богу о ведомом и неведомом, понимаемом и не понимаемом нами; о том, что творит Господь во всем мире и с каждым из нас. И в этом — либо вера наша, либо наше безверие.

Святитель Феофан Затворник говорит: «Святых Таин причащайтесь почаще, как духовный отец разрешит, только старайтесь всегда приступать и с должным приготовлением и паче — со страхом и трепетом, чтоб, привыкнув, не стать приступать равнодушно» .

Это та опасность, которая грозит людям, которые уже почувствовали радость постоянного Святого Причащения, но видят, что есть опасность привыкания к святыне. К этому надо очень и очень внимательно относиться.

Когда Господь в Таинстве Своем входит в человека и совершается то, что мы постичь не можем, — совершается причащение наше, приобщение и самое тесное участие наше, находящихся еще здесь на земле, в вечной жизни, — то вспомним о том, что мы должны мирно и спокойно покориться Господу, что бы Он ни сотворил с нами в будущем. Даст ли Он нам мир, будем благодарить за этот мир; изгонит ли Он из души нашей торгующих и продающих, которые есть в нашей душе, не будем противиться этому; обличит ли Он нас, как фарисеев, потому что и фарисей, законник, и лицемер есть в каждом из нас. Прислушаемся к этому обличению для исправления нашего.<

Мы должны твердо веровать, что Господь, бесконечно любящий нас, Живое, Высшее Существо, ставшее когда‑то Человеком, умершее за нас и сейчас распинающееся за нас, каждое мгновение нашей жизни поддерживает дыхание нашей жизни, готов прийти к нам на помощь, если мы только в безумии своем эту руку не оттолкнем.

Дай нам Бог после причастия Святых Христовых Таин сохранить мир, мудрость о Боге, страх Божий, страх, как бы нам не обидеть, не прогневать Отца Небесного. И тогда мы сами почувствуем, если внимательно будем жить, чтó и как творит Господь в этой жизни для всех и в жизни каждого из нас.

Митрополит Тихон (Шевкунов)

11.01.2024

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В НАШЕМ ХРАМЕ

06.01.2024

18.12.2023

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ. СПРАШИВАЮТ ДЕТИ

На вопросы детей отвечает настоятель нашего храма.

24.11.2023

БОГУ ВАЖНО ВСЁ, ЧТО КАСАЕТСЯ НАС

Напоминаю и напоминаю – себе самому и тем, кто готов прислушаться: нет ничего необходимее и полезнее для нас, чем открывать перед Богом всё то, что беспокоит, мучает, томит нас, вызывает недоумение, ставит в тупик, перед чем мы в бессилии, а порой и в отчаянии опускаем руки.

Напоминаю и напоминаю – себе самому и тем, кто готов прислушаться: нет ничего необходимее и полезнее для нас, чем открывать перед Богом всё то, что беспокоит, мучает, томит нас, вызывает недоумение, ставит в тупик, перед чем мы в бессилии, а порой и в отчаянии опускаем руки.Никогда и ничего не надо проносить мимо Бога – никакую боль, никакую заботу, никакое волнение. Для Него важно всё, что касается нас, потому что для Него бесконечно важны мы.

Бесконечно – это насколько?..

Настолько, чтобы Самому стать ради нас Человеком, прийти к нам, быть гонимым, преследуемым, сделаться мишенью для человеческой злобы, клеветы, оказаться неправедно осужденным, подвергнутым бичеванию и распятию.

Если кому-то этих доказательств мало или они кажутся неубедительными, что ж, можно и дальше полагать, что «Бог далеко» и «какое Ему, в сущности, дело до наших нужд». А мне их совершенно достаточно. И сомнений в том, что Господь никого приходящего к Нему не изгоняет вон, у меня нет.

Есть только общие для нас, людей, грехи: забвения, нерадения, нечувствия. Что в совокупности и заставляет подчас забывать об этом лучшем на свете способе решения всех проблем – о возможности обращения к Богу, простого и детского, исполненного доверия и надежды.

И трудно тогда становится жить, холодно и неуютно. Но стоит опомниться, спохватиться, как все сразу преображается, наполняется утешением, светом. И жизнь, и ты сам…

Однако есть и ещё один очень важный момент, одно важное условие, которое необходимо соблюдать для того, чтобы не обмануться, не принять за волю Творца волю свою.

Нужно научиться не хотеть чего-либо страстно, до самозабвения, «во что бы то ни стало». Научиться никогда не относиться к своему желанию — каким бы правильным, хорошим оно ни казалось — как к закону, как к непреложному руководству к действию, как к истине в последней инстанции. Но, напротив, чего бы и как бы мы ни хотели, иметь над всем эту мысль: «Господи, я этого хочу, но не знаю, угодно ли оно Тебе, устрой все по воле Твоей — так, как знает Твоя беспредельная премудрость и Твоя неизреченная, безмерная любовь».

Подобное размышление, рассуждение, настроение помогает нам слушать, слышать волю Божию. И исполнять её.

23.10.2023

ЛИТУРГИЯ В БОЛЬНИЧНОМ ХРАМЕ

20 октября 2023 г., после долгого перерыва в связи с ковидными ограничениями, в храме свт. Луки Крымского, располагающегося в Высоковской городской больнице настоятелем Филаретовского храма пос. Малеевка иереем Михаилом Баландиным была совершена Божественная литургия.

18.09.2023

ПУТЬ ДВУХ ЗАПОВЕДЕЙ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня вы слышали в Евангельском чтении слова Господа Иисуса Христа, которые, наверное, знает каждый, даже если он никогда не читал Евангелия, да и вообще, может быть, с трудом понимая, Кто Такой Христос. Речь идёт о заповедях. Любая религия, – тем более, Библейская вера, – предполагает какие-то взаимоотношения с Богом, и, стало быть, исполнение каких-то правил, которые люди привыкли называть заповедями. И, естественно, человек, вступающий в отношения с Богом, ещё в древности определённые заповеди узнавал и старался этих заповедей придерживаться. И, чем дальше уходили от подлинного Богообщения люди, тем больше становилось этих заповедей; их количество нарастало, и настолько, что человек не мог уже различить, какие из них даны действительно Богом, а какие даны людьми, приближёнными к Богу. И поэтому, когда начал ходить по Израилю новый Учитель, Иисус из Назарета, – Его, естественно, спрашивали: какие заповеди, (не новые, конечно, – эти-то дай Бог исполнить) – какие из тех, что давно даны, считаются истинными, настоящими, главными? На чём мы должны сосредоточиться, – ведь исполнить все эти заповеди, количество которых перевалило далеко за сотню, вообще невозможно? Что тут самое главное? Чего хочет от нас Бог? И Христос отвечает, что́ есть главная заповедь. Он провозглашает, что самая первой, наиглавнейшей заповедью является: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим, всей крепостью твоею». И это, в общем, никого не должно смутить, потому что с этого фактически начинается Десятисловие – те заповеди, которые Бог дал Моисею, – и с этого фактически начинается Книга Второзакония, где, в шестой главе, это декларируется как самая главная заповедь из всех тех, которые могут быть. Но Христос, продолжая, говорит: «А вторая заповедь подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Удивительно, но это тоже заповедь Ветхого Завета. Это не христианство придумало: ещё в Книге Левит содержится именно это выражение: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Но, собственно, законник ведь и спрашивал о Законе; это не какие-то новые заповеди, которые принёс Христос; это – старые заповеди, даже не второго, не третьего века до Рождества Христова, – а переданные человеку очень и очень давно. И действительно, всё остальное, – как потом не раз скажет апостол Павел, – сводится к этому: либо это заповедь о том, как мы должны проявить свою любовь к Богу, – либо о том, как нужно проявить любовь к человеку. Собственно, весь закон и все заповеди мира можно свести к этим двум заповедям: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя» – и всё. Всю и любую нравственную систему, – в том числе, и Евангельскую, – можно свести к этим двум заповедям. Всё просто. Не надо заучивать триста заповедей, не надо заучивать десять. Не надо ничего заучивать: вот две заповеди, простые и понятные. И нет ничего более сложного, – не то, что для осуществления, – но просто для понимания этих заповедей. Люди бьются столетиями – и не могут согласовать эти заповеди, потому что они согласовываются одним только единственным способом: благодатью Святого Духа. Если бы это можно было сделать самому, – зачем было бы вообще приходить Христу? Пришёл, повторил эти заповеди, – иди, человек, их исполняй! Что сложного-то: вот тебе две заповеди, – иди и делай! Любому скажите, здесь ли находящимся, или там, за стенами храма, – скажите: «Вот две заповеди, в которых не только вся нравственность мира, но и ключ к вечной жизни; – иди и делай!» А не может человек не то, что осуществить, – он даже и понять не может. Хотя действительно, как говорит Христос, подчёркивая это, – каждая из этих заповедей равнозначна другой. И, как потом напишет в своём Послании апостол Иоанн Богослов, это же просто – одно и то же. И не может первого быть без второго, а второго без первого. Это просто невозможно: ты никогда не сможешь возлюбить Бога, если не любишь ближнего. И никогда ты не сможешь возлюбить ближнего, если не любишь Бога. Крайностей – сколько угодно: мы ради любви к Богу рушим семьи, общества, дружбы, товарищества, работу, души, жизнь, империи, государства, цивилизации; разрушаем жизни дорогих людей ради как бы «любви к Богу». И ради «любви к ближнему» мы развращаем тысячи, – миллионы людей, – оправдывая это, и действительно думая, что это мы делаем это из любви к Богу. Мы всё время склоняемся то в одну крайность, то в другую. Мы готовы всем людям даровать счастье и радость, – а Бог нам не нужен.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня вы слышали в Евангельском чтении слова Господа Иисуса Христа, которые, наверное, знает каждый, даже если он никогда не читал Евангелия, да и вообще, может быть, с трудом понимая, Кто Такой Христос. Речь идёт о заповедях. Любая религия, – тем более, Библейская вера, – предполагает какие-то взаимоотношения с Богом, и, стало быть, исполнение каких-то правил, которые люди привыкли называть заповедями. И, естественно, человек, вступающий в отношения с Богом, ещё в древности определённые заповеди узнавал и старался этих заповедей придерживаться. И, чем дальше уходили от подлинного Богообщения люди, тем больше становилось этих заповедей; их количество нарастало, и настолько, что человек не мог уже различить, какие из них даны действительно Богом, а какие даны людьми, приближёнными к Богу. И поэтому, когда начал ходить по Израилю новый Учитель, Иисус из Назарета, – Его, естественно, спрашивали: какие заповеди, (не новые, конечно, – эти-то дай Бог исполнить) – какие из тех, что давно даны, считаются истинными, настоящими, главными? На чём мы должны сосредоточиться, – ведь исполнить все эти заповеди, количество которых перевалило далеко за сотню, вообще невозможно? Что тут самое главное? Чего хочет от нас Бог? И Христос отвечает, что́ есть главная заповедь. Он провозглашает, что самая первой, наиглавнейшей заповедью является: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим, всей крепостью твоею». И это, в общем, никого не должно смутить, потому что с этого фактически начинается Десятисловие – те заповеди, которые Бог дал Моисею, – и с этого фактически начинается Книга Второзакония, где, в шестой главе, это декларируется как самая главная заповедь из всех тех, которые могут быть. Но Христос, продолжая, говорит: «А вторая заповедь подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Удивительно, но это тоже заповедь Ветхого Завета. Это не христианство придумало: ещё в Книге Левит содержится именно это выражение: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Но, собственно, законник ведь и спрашивал о Законе; это не какие-то новые заповеди, которые принёс Христос; это – старые заповеди, даже не второго, не третьего века до Рождества Христова, – а переданные человеку очень и очень давно. И действительно, всё остальное, – как потом не раз скажет апостол Павел, – сводится к этому: либо это заповедь о том, как мы должны проявить свою любовь к Богу, – либо о том, как нужно проявить любовь к человеку. Собственно, весь закон и все заповеди мира можно свести к этим двум заповедям: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя» – и всё. Всю и любую нравственную систему, – в том числе, и Евангельскую, – можно свести к этим двум заповедям. Всё просто. Не надо заучивать триста заповедей, не надо заучивать десять. Не надо ничего заучивать: вот две заповеди, простые и понятные. И нет ничего более сложного, – не то, что для осуществления, – но просто для понимания этих заповедей. Люди бьются столетиями – и не могут согласовать эти заповеди, потому что они согласовываются одним только единственным способом: благодатью Святого Духа. Если бы это можно было сделать самому, – зачем было бы вообще приходить Христу? Пришёл, повторил эти заповеди, – иди, человек, их исполняй! Что сложного-то: вот тебе две заповеди, – иди и делай! Любому скажите, здесь ли находящимся, или там, за стенами храма, – скажите: «Вот две заповеди, в которых не только вся нравственность мира, но и ключ к вечной жизни; – иди и делай!» А не может человек не то, что осуществить, – он даже и понять не может. Хотя действительно, как говорит Христос, подчёркивая это, – каждая из этих заповедей равнозначна другой. И, как потом напишет в своём Послании апостол Иоанн Богослов, это же просто – одно и то же. И не может первого быть без второго, а второго без первого. Это просто невозможно: ты никогда не сможешь возлюбить Бога, если не любишь ближнего. И никогда ты не сможешь возлюбить ближнего, если не любишь Бога. Крайностей – сколько угодно: мы ради любви к Богу рушим семьи, общества, дружбы, товарищества, работу, души, жизнь, империи, государства, цивилизации; разрушаем жизни дорогих людей ради как бы «любви к Богу». И ради «любви к ближнему» мы развращаем тысячи, – миллионы людей, – оправдывая это, и действительно думая, что это мы делаем это из любви к Богу. Мы всё время склоняемся то в одну крайность, то в другую. Мы готовы всем людям даровать счастье и радость, – а Бог нам не нужен.